「ルーツ」「誇り」「意志」の交差点から

地域のビジョンをデザインする

新潟市「佐潟エリアブランディング」

| Client | 新潟市 |

|---|---|

| Project Direction | Kazumi Matsuura |

| Project Direction | Shutaro Matsuura |

| Research & Editing | Anna Hashimoto |

| Graphic Design & Illustration | Minami Hayashi |

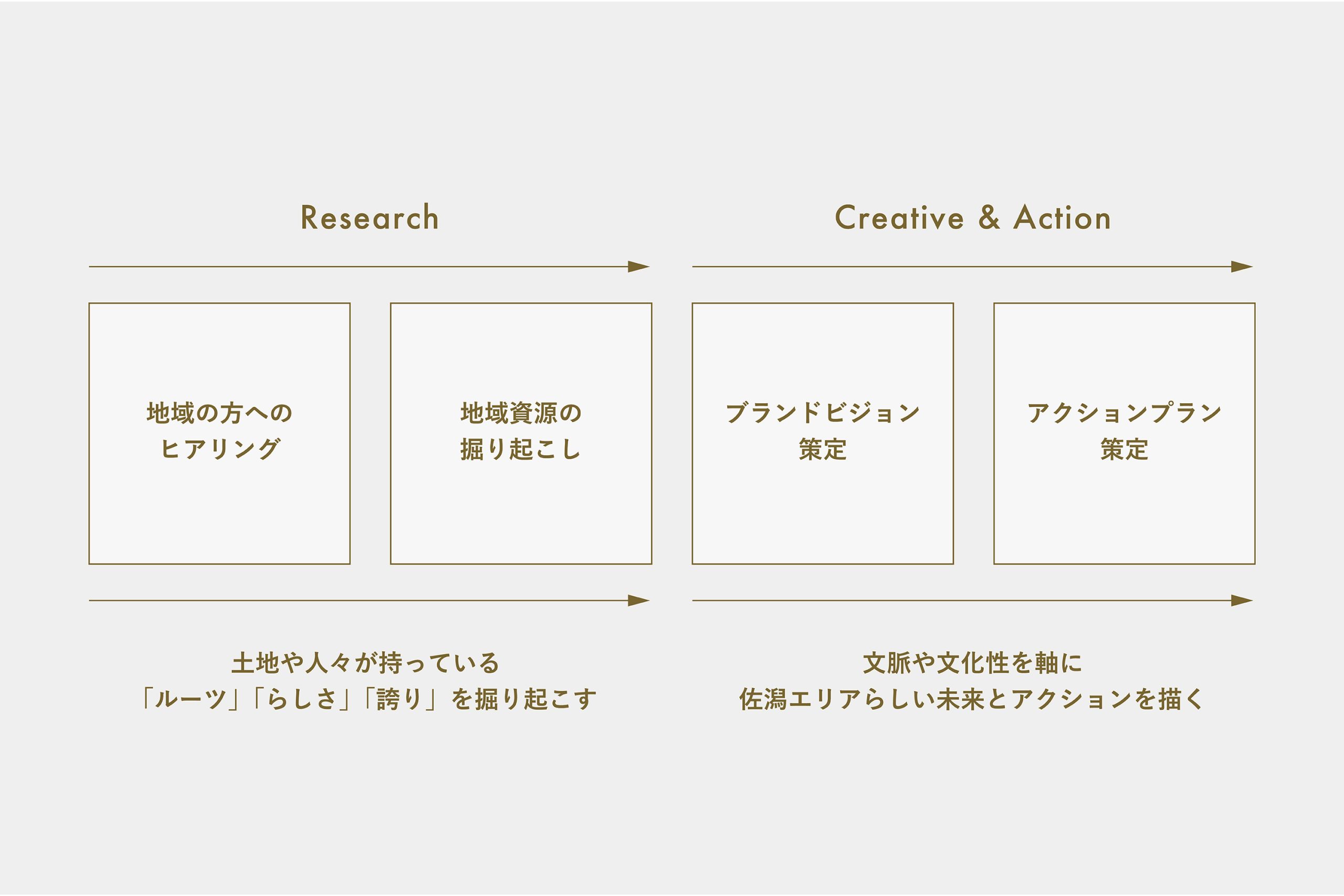

U・STYLEでは、新潟市西区にある「佐潟」を中心とした地域のブランディング事業に伴走し、「佐潟」を囲む周辺エリアを対象に、地域資源調査と地域のビジョン策定などを行いました。

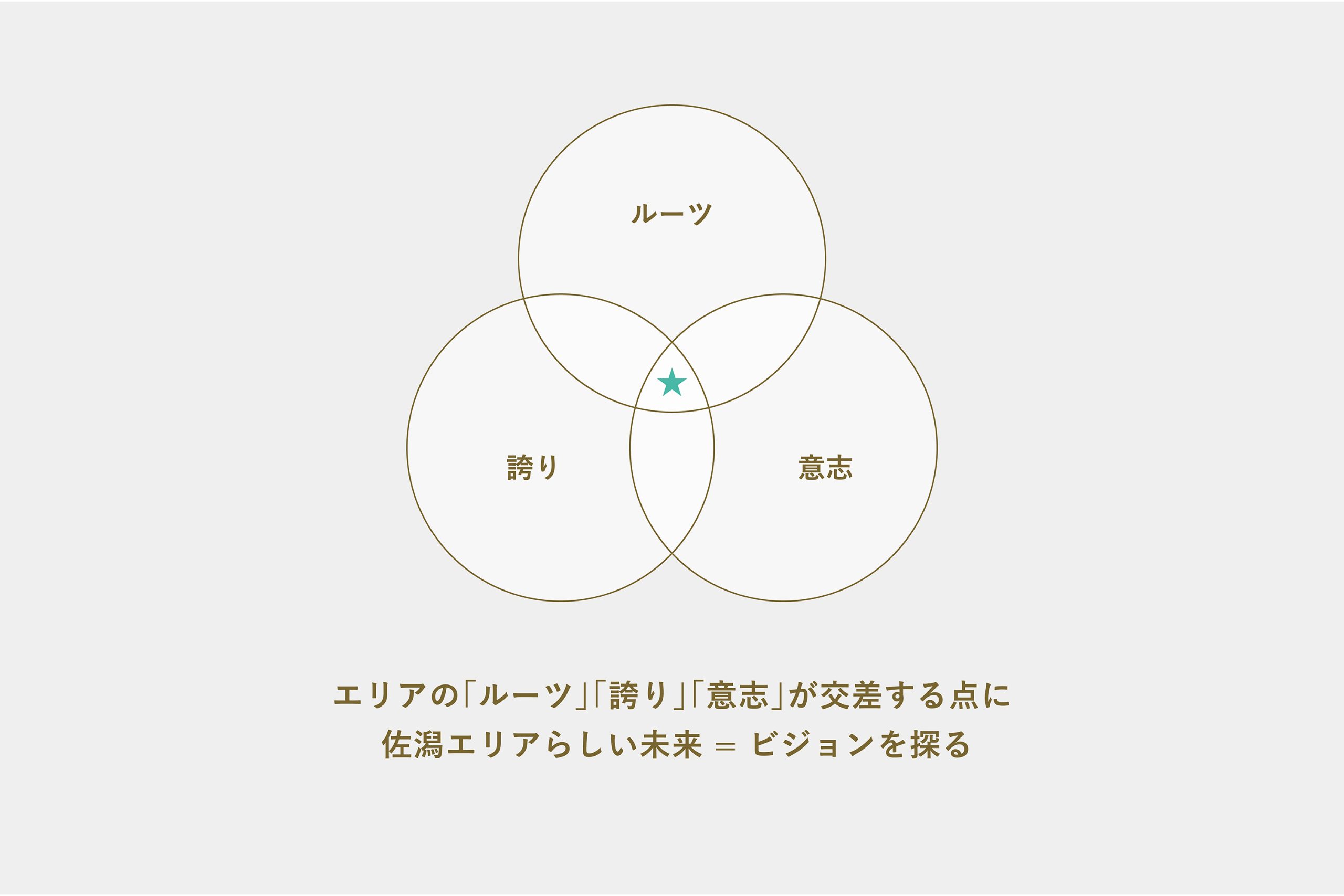

「ルーツ」「誇り」「意志」が重なるところに

エリアの未来を探るチャレンジ

佐潟はラムサール条約に登録されている湿地であり、全国でも有数のハクチョウ(コハクチョウ)の越冬地。周囲には広大な砂丘地が広がり、大規模農業が行われています。また、この地域には北国街道が通り、人が行き交う要所だった歴史があります。

私たちがプロジェクトのポイントとして着眼したのが、エリアがもっている「ルーツ」「誇り」そして「意志」。

潜在的には個々人がなんとなく認識しているのかもしれませんが、エリアとしての共通認識ができておらず、共有できるイメージやビジョンがないことで行政施策や市民活動においても統一感や一体感が生まれにくいという課題がある状況でした。

そこで行政や地域の方々と協働し、エリアのルーツやらしさ、人々が持っている誇りや未来への意志を含む地域資源の掘り起こしを多角的に行い、その調査結果をもとに佐潟エリアの未来をつくる道しるべとなるような「エリアブランドビジョン」やアクションプランの策定にチャレンジしました。

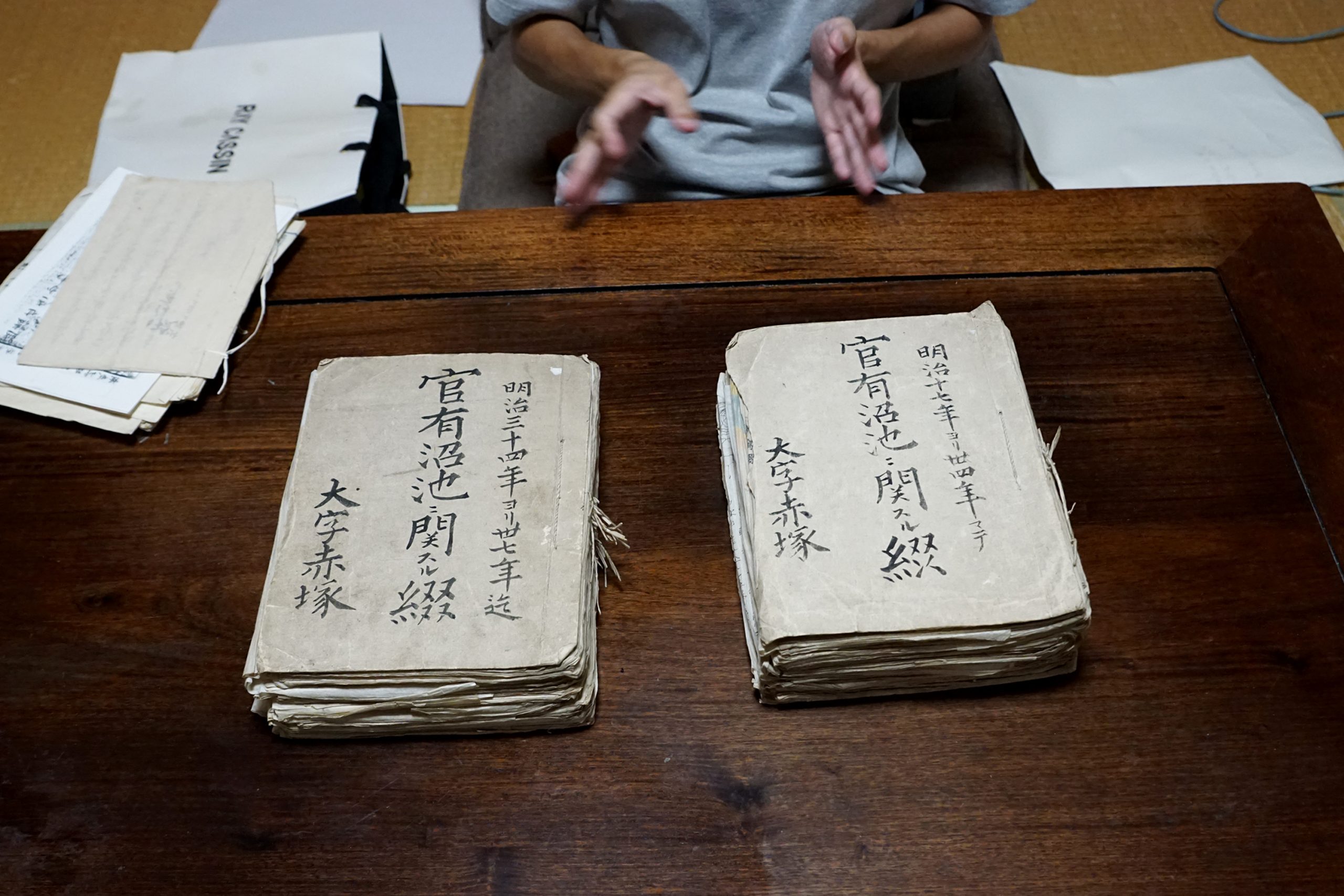

とにかく話を聴き、土地を知る

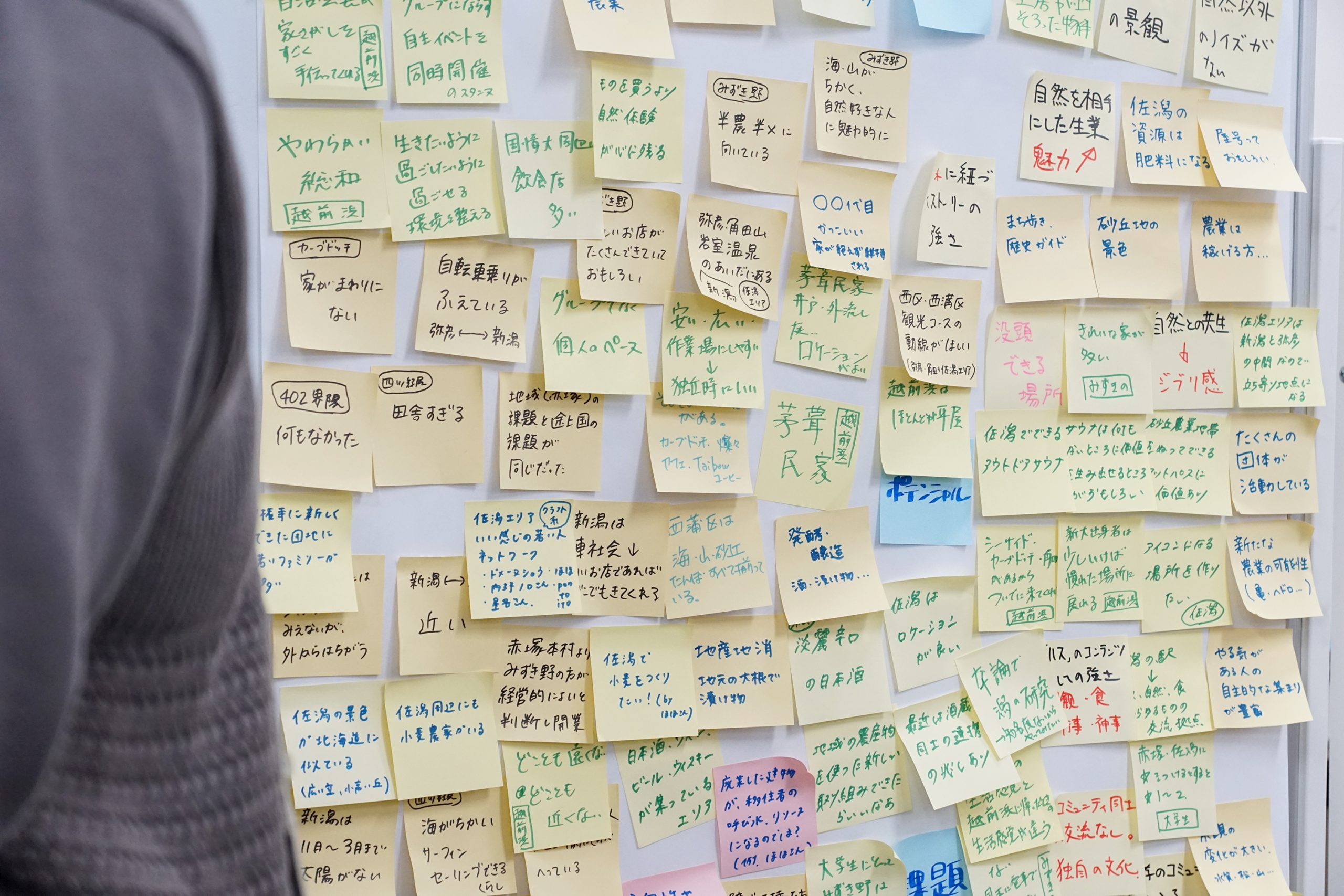

リサーチでは、フィールドワークやヒアリングなどを用いて、質的なデータ(地域の魅力や愛着、課題感、そこへ住む動機などが絡み合った複雑さを伴う情報)を収集することから始めました。

地域に何があるのか(物理的な地域資源)、どんな魅力があると言えるのか(概念的な価値)、地域に対してどう思っているのか・どうなってほしいと考えているのか(感情・ビジョン)などを軸に、インタビューを進めました。

地域で事業を営む人、市民団体の中心となっている人、地域に関わりをもち何か活動を始めようとしている人、地域外から移住してきた人、佐潟周辺地の成り立ちに詳しい研究者、エリア内の大学で学ぶ大学生など、30名以上の様々な立場の方々にお話をお聞きしました。

また、私たちが地域を実体験として理解するとともに、私たちの視点で地域の価値やポテンシャルを発見するため、フィールドワークを入念に行いました。北国街道や砂丘地をたどる、地域の祭りなど神事へ参加する、朝市やイベントに参加する、地域住民との交流の機会に参加するなど、連日地域に足を運び、現地調査を行いました。

リサーチによって、地域の価値やポテンシャル、課題感、人々の内面にあった誇りや意志を多角的に捉えることができました。

砂丘地と湿地が隣り合う特異な地形や、隣り合う集落がそれぞれ異なる地域文化をもつこと。古くから北国街道沿いに酒蔵が多く、近年は日本酒だけでなく、ワインやビールが集まる発酵産業の集積地となりつつあること。歴史的に中心市街地からのほどよい距離感を生かした生業があったこと。豊かな自然や美しい景観、空き家といった地域の「余白」に惹かれ、移住してくる人の存在。地域に新しく関わり始めた創造性ある人たちが、地域に前向きな空気や兆しをもたらしていることも感じ取ることができました。

8つの軸から「少し先の未来の姿」を描く

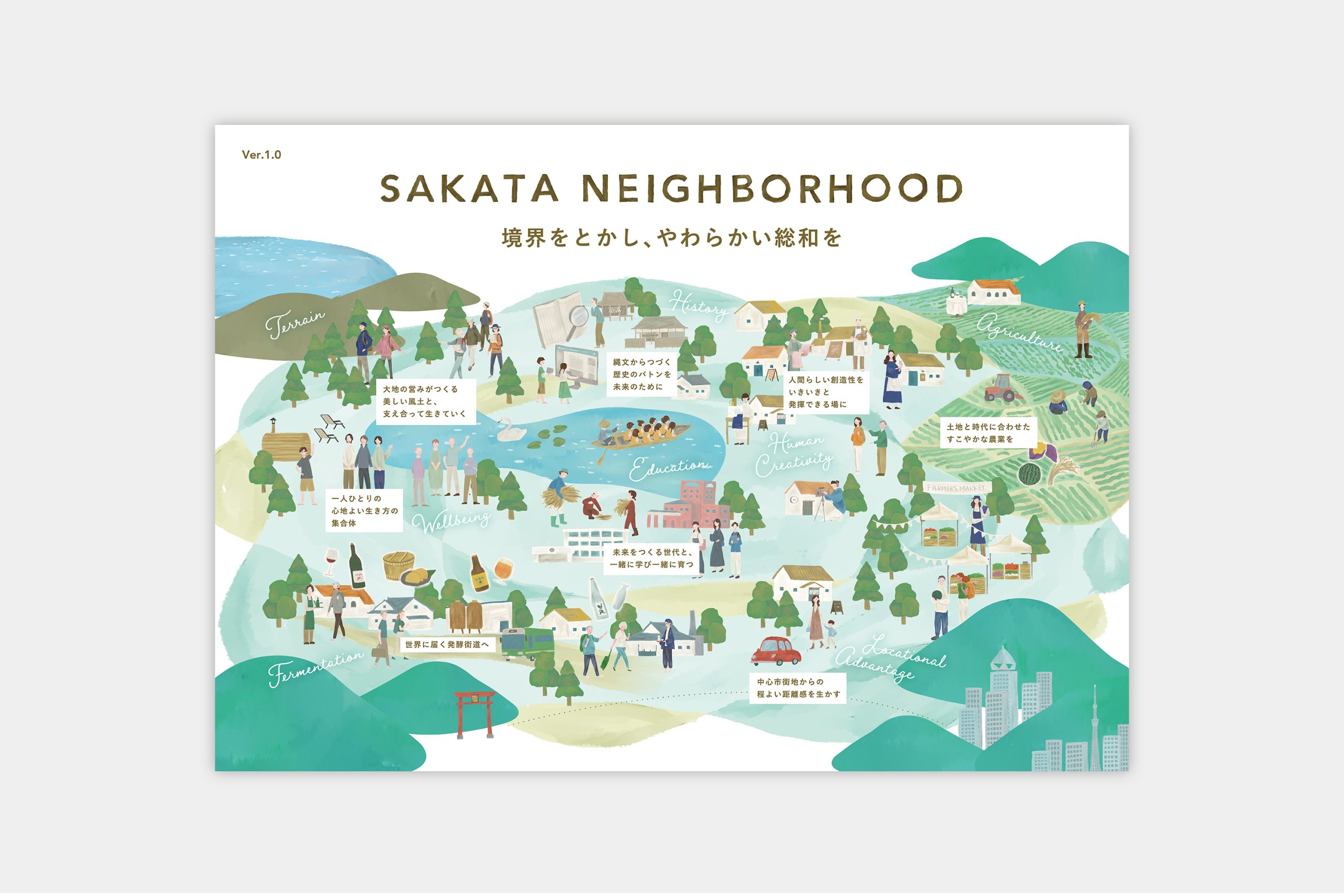

それまでのリサーチで掘り起こした情報を分析していくと、エリアがすでに持っている有形・無形の地域資源を8つの軸で整理していくことができました。

その地域資源をベースに、それらが活かされた先にある「佐潟エリアらしい、少し先の未来の姿」を言語化・視覚化して表した「ビジョンステートメント」と「ビジョンマップ」、ビジョンに向かう次の一歩となる具体的なアクションをまとめた「アクションプラン」を作成していきました。

対象となった「佐潟エリア」を「SAKATA NEIGHBORHOOD」と再定義。境界線で区切られたエリアでなく、物理的・心理的な境界線がとけてやわらかな総和が生まれる、界隈性ある地域を表しました。ビジョンは「決められたひとつの未来」ではなく、これを指針として歩みながら変化していくことを前提とし、「Ver.1.0」としています。

SAKATA NEIGHBORHOOD の8つの地域資源の先につながる、8つのビジョンを策定。

ブランディング活動を通して

エリア内の人的ネットワークを醸成する

地域資源調査やビジョン作成の過程では、「潟端会議」と題して地域のプレイヤーを招いた参加型ワークショップを複数回開催しました。参加者の地域への思いや考えをお聞きする対話の場として、またエリア内の異なるフィールドで活動するキーパーソン同士がフラットにつながり、交流を深められる場として、地域の課題や未来に関する意見交換などを行いました。

今回のプロジェクトはゴールでなく過程のひとつであり、地域資源を活かしビジョンに向かって歩みを進めることが重要だと私たちは考えています。私たちの地域ブランディングでは、長期的な視点を持ちつつ、できることから小さく始め、育てていくことを大切にしています。将来的には地域で自走できる状態を目指して伴走しています。